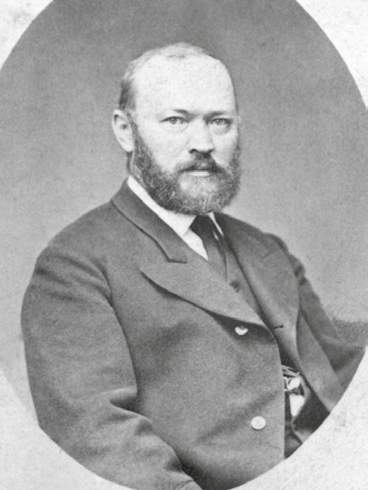

12 апреля 1823 г. 200 лет назад РОДИЛСЯ Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ

12 апреля 1823 г. 200 лет назад РОДИЛСЯ Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ

Литературовед, театральный критик, кандидат филологических наук, доцент Самарского университета, член Союза театральных деятелей и Союза журналистов России Татьяна Журчева рассказывает о значении А.Н. Островского для русской культуры

Русский Шекспир

– Александр Николаевич Островский – драматург на все времена. Для русской культуры он значит примерно то же, что Уильям Шекспир для английской. Но в отличие от коллеги он не стал писателем мирового класса. Не в силу недостаточного дарования, а потому что основательно погружён в русскую жизнь и проблему национального характера.

Александр Николаевич заявил о себе в 50-х годах XIX века, когда русское общество и русское государство оказались на распутье, и многие выдающиеся умы того времени были озабочены гоголевским вопросом: «Русь, куда несёшься ты?»

С появлением Островского стал формироваться национальный русский театр. Это не просто драматургия на русском языке. Это произведения, которые максимально полно показывают своеобразие национального уклада и жизни. Николай Гоголь писал:

– Истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа.

XIX век – то самое время, когда вся культура стремилась постигнуть смысл и суть народной жизни. Островский стал тем человеком, который приблизился к этому в драматургии. Благодаря его пьесам и тесному сотрудничеству с Малым театром рождается национальный русский театр.

Островский – один из деятелей культуры, благодаря которым формировалось национальное самосознание.

Читка «Банкрота»

Александр Николаевич, обладая особым художественным чутьём, точно улавливал острые злободневные проблемы, при этом мог в сиюминутном увидеть и вечные. Многие его самые известные пьесы абсолютно актуальны до сих пор, как бы их ни играли: в костюмах эпохи, в современных интерьерах или в условных декорациях. Поставьте сейчас «Бешеные деньги» или «Грозу». Они будут абсолютно про сегодня. Хотя ни сословий этих уже нет, ни людей, ни отношений. А на самом деле – всё про нас.

Первая пьеса Островского, которая принесла ему известность, хотя с трудом прошла цензуру и долгое время не разрешалась к постановке, – «Банкрот, или Свои люди – сочтёмся». Александр Николаевич часто использовал пословицы и поговорки в названиях, которые практически все у него концептуальные. В заголовке и списке действующих лиц программируются определённые

смыслы. И всегда интересно подробно разбирать его произведения, поскольку там каждое слово стоит на своём месте.

«Банкрот, или Свои люди – сочтёмся» – остро сатирическая комедия в гоголевской традиции. Без положительного героя. Писатель Владимир Одоевский поставил первую большую пьесу молодого автора в ряд с такими выдающимися творениями, как «Недоросль» Дениса Фонвизина, «Горе от ума» Александра Грибоедова и «Ревизор» Николая Гоголя.

Любопытный факт: история создания пьесы отчасти связана с Самарой.

В 1849 году, когда город был ещё уездным, а не губернским, Александр Николаевич находился здесь как поверенный в делах помещицы Хардиной, жившей в Москве, но имевшей поместье в наших краях. С собой прихватил рукопись практически законченной пьесы. В доме Ворониных (на углу нынешних улиц Алексея Толстого и Пионерской, не сохранился) собрался кружок культурных людей, и им столичный гость читал «Банкрота». Слушатели высказывали свои суждения, которые драматург записывал. Мы не знаем, насколько это повлияло на пьесу, но сам факт интересен.

В 1865-м Островский ещё раз побывал в Самаре, но проездом.

На волжских берегах

Среди волжских городов у Островского были свои предпочтения, отразившиеся в пьесах. Например, Калинов в «Грозе». Это собирательный образ многих городов на Волге. А история Катерины отсылает к событию, случившемуся в 1859 году в Костроме. Утопилась молодая женщина, доведённая до отчаяния свекровью-тиранкой. С Костромой связан и город Бряхимов в «Бесприданнице». Особенно описание беседки и крутого обрыва к Волге в первом действии. Однако и Калинов, и Бряхимов – это всё же некий обобщённый образ провинциального купеческого города с особым укладом жизни.

Островского современники назвали Колумбом Замоскворечья. Он открыл читателю и театральному зрителю этот район Москвы, где селились купцы. По сути дела, город в городе, тоже со своим особым укладом, подчинённым, с одной стороны, старым обычаям, а с другой – денежному интересу.

Александр Николаевич первым нащупал конфликт, связанный с ростом капитала и промышленности, развитием буржуазных отношений в феодальной стране.

В «Бесприданнице» нет межличностных столкновений, но есть острый конфликт между живым человеком – Ларисой – и всем остальным обществом. Для деловых людей, по преимуществу мужчин, она вещь.

Конфликт построен на товарно-денежных отношениях. В этой системе ценностей человек считается таковым, только если у него есть деньги, в противном случае он вещь.

Нужная или нет, пригодная или никчёмная, дорогая или дешёвая. Именно Островский первым это показал. Не Достоевский, хотя он и изобразил Петербург как буржуазный город, который давит и убивает героя. Но отношение к человеку как к вещи Фёдора Михайловича не очень интересует, а вот Островский на этом сосредотачивается.

В русской жизни были 300 лет крепостного права, когда люди являлись предметом купли-продажи. Но в «Бесприданнице» вещью становится не крестьянка, которая по закону принадлежит какому-то помещику, а абсолютно свободная, как бы равная – того же сословия – женщина. Виновата она только в том, что у неё нет достаточного количества денег.

«Петелька-крючочек»

Островский быстро становится очень известным и популярным драматургом.

Сцена, на которой шли почти все его пьесы (некоторые из них он писал специально под конкретных актёров), – московский Малый театр.

Многие его произведения ставили в Александринском театре – главной драматической сцене страны.

А ещё они очень хорошо расходились по провинциальным антрепризным труппам. В силу реалистичности и узнаваемости персонажей пьесы отлично игрались опытными, умелыми артистами.

Александр Николаевич создавал персонажей, которые требовали от актёров, во-первых, органики, а во-вторых, умения произносить слово, доносить его. Пьесы Островского в наибольшей степени соответствуют тому принципу, который сложился в традициях Малого театра. Он обозначается выражением «петелька-крючочек». Именно по этому принципу, который требует точного взаимодействия партнёров друг с другом, строятся диалоги в произведениях великого драматурга. Его пьесы способствовали развитию русской актёрской школы.

Записала Маргарита ПЕТРОВА

sgpress.ru